英國藝術家|法蘭西斯.培根 Francis Bacon:焦慮與痛苦的見證者

▀ 基本資料

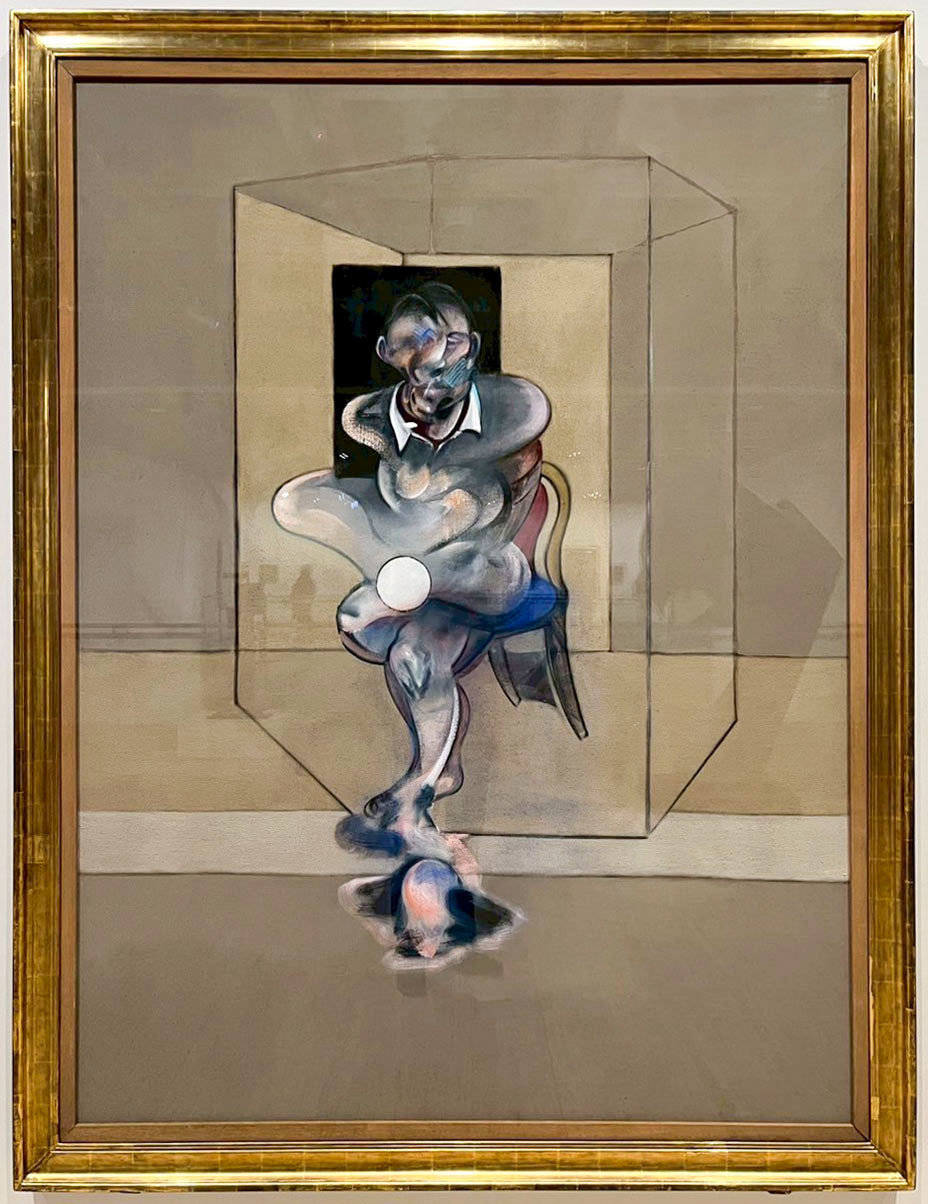

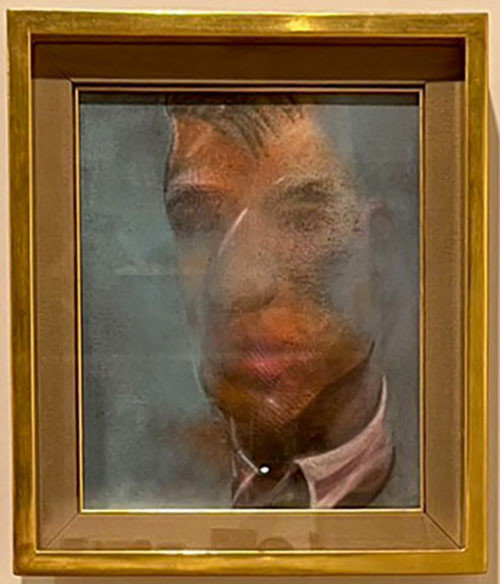

Study for self-portrait_198x147.5cm_油彩、粉彩、畫布_1976

法蘭西斯.培根(Francis Bacon,1909–1992),出生於愛爾蘭都柏林,是戰後最具影響力的英國畫家之一。

他以原始而扭曲的人體形象著稱,是「戰後人性焦慮與痛苦的見證者」,但培根沒有受過正規學院訓練,一切透過自學和對藝術史的鑽研,發展出獨特的具象繪畫風格。

早期經歷:青年時期曾任家具與室內設計師,後因接觸畢卡索與蘇丁作品而走上繪畫之路。

重要關係:

彼得.萊西(Peter Lacy):激情卻充滿暴力的伴侶,1962年因酒精中毒去世。

喬治.戴爾(George Dyer):1960年代的情人,其自殺事件深深影響培根,促使他創作「黑色三聯畫」。

盧西安.弗洛伊德(Lucian Freud)、伊莎貝爾.羅斯索恩(Isabel Rawsthorne):長期友人與繪畫對象。

生活方式:享樂為主,常出入倫敦蘇豪區的酒吧與賭場。

▀ 藝術風格

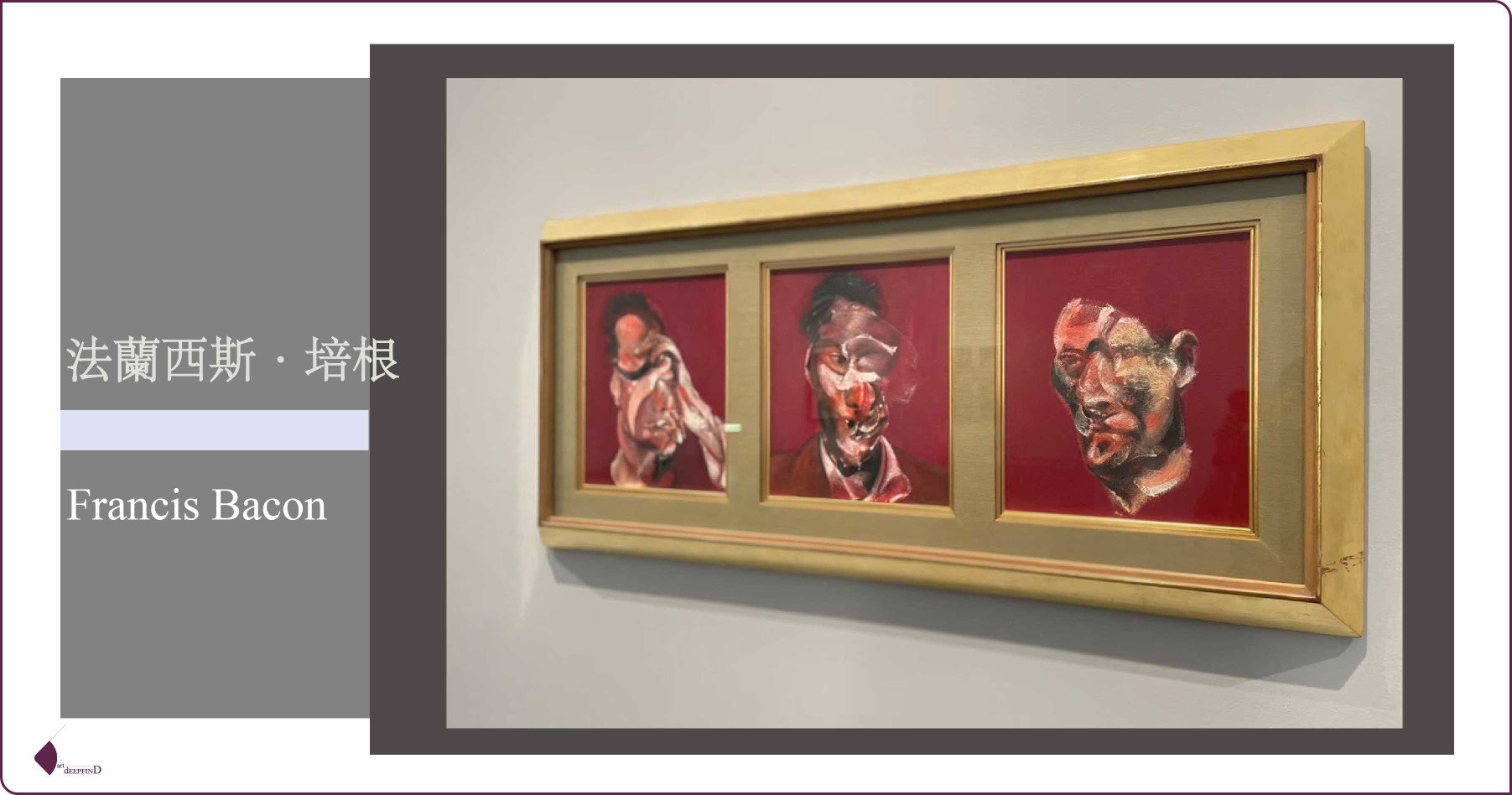

盧西安・佛洛伊德肖像三習作 Three Studies for Portrait of Lucian Freud_每幅畫約35.5x30.5cm_油彩、畫布_1965

培根拒絕當時盛行的抽象主義,專注於透過扭曲的人體形象展現「焦慮與痛苦」,曾表達:「我希望以我的方式,讓大家更接近真實的人類。」

- 人性的扭曲與痛苦:作品中的人物被拉扯、撕裂,彷彿心理與肉體的創傷。

- 系列創作模式:偏好三聯畫與雙聯畫的形式,反覆探索一樣的主題。

- 尖叫的嘴巴:靈感來自電影《Battleship Potemkin》,培根在1935年看這部電影,且經常觀看,他甚至在工作室裡保存一張奧德賽階梯場景中護士尖叫的特寫照片。照片顯示護士的頭部因恐慌和恐懼而尖叫,破碎的夾鼻眼鏡掛在血跡斑斑的臉上。他整個藝術生涯都將這張圖片作為靈感來源。

- 靈感來源廣泛:參考攝影、醫學圖像、電影劇照與藝術史名作,而非直接寫生。

- 經典母題:《受難》系列與《教宗》系列,「受難」的意象在培根的作品中佔有舉足輕重的地位,將「受難」視為一個「宏偉的骨架,可以在其上懸掛各種感受和知覺」,他認為這個主題讓他能夠以獨特的方式審視「人類行為的某些領域」;後者尤其以維拉斯奎茲(Diego Velázquez)的《教宗英諾森十世》(Portrait of Pope Innocent X)為學習對象,不過,培根筆下的教宗,不再是神聖的代言人,而是一具被權力壓迫的靈魂。

▀ 藝術特色

Study for portrait of Reinhard Hassert; Study for portrait of Eddy Batache_35.5x30.5cm(二聯畫)_油彩、畫布_1979

- 以三聯畫呈現敘事與心理層次。

- 色彩陰鬱而強烈,帶有肉體上的暴力、張力。

- 對「現實」的描繪堅持物質性,拒絕理想化。

▀ 重要作品

- 《三聯畫:基座上人物習作》(Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion)

- 《教宗英諾森十世習作》(Study after Velázquez's Portrait of Pope Innocent X)

- 《盧西安.弗洛伊德三聯畫》(Three Studies of Lucian Freud)(這幅畫在2013年於佳士得紐約拍賣會上以1.424億美元成交,當時創下藝術品拍賣價格的最高紀錄)

- 《黑色三聯畫》(Black Triptychs)

▀ 當代影響與市場價值

- 藝術市場:培根作品為市場最受追捧的戰後藝術之一。

- 流行文化:《黑暗騎士》小丑造型曾受其三聯畫啟發。

- 遺產保存:其倫敦「7 Reece Mews」工作室被完整移至都柏林休.萊恩畫廊,提供研究者珍貴資料。

▀ 結語

Self Portrait_35.5x30.5cm_油彩、畫布_1980

當代藝術中,培根以扭曲形體描繪人性極限,將存在主義的孤獨、焦慮與痛苦具象化。他拒絕美化現實,選擇揭露其殘酷本質,深深影響後世藝術家對「真實」與「人性」的思考,是戰後藝術中無可取代的黑暗見證者。

▀ 相關展覽

《Francis Bacon: Human Presence》倫敦 | 國家肖像館

photo credit: art dEEPFIND

追蹤art dEEPFIND 找尋你要的藝術想像